[vc_row][vc_column][tm_heading style=”thick-separator” tag=”h5″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” text=”La sostenibilidad como eje esencial para el desarrollo del sector energético” font_size=”lg:32″][vc_column_text]

El pasado viernes se emitió el primer capítulo de un ciclo de webinars organizado por ISA InterChile, donde un panel de expertos en materia de energía, minería, agricultura y educación, conversó acerca de los desafíos que implicará la transformación energética en Chile, con miras hacia ciudades más limpias y una economía verde. La filial de la firma colombiana dijo que el país se encuentra en una posición de privilegio, puesto que las energías renovables representan entre el 25 y 26% del total de la matriz energética, destacando la eólica y solar.

El plan de descarbonización en Chile ha sido calificado como un proceso histórico y para avanzar se requiere el compromiso de distintos sectores productivos, instituciones gubernamentales y privadas, pero también de la ciudadanía. La meta es ser carbono neutral para el año 2040 y hacia allá se encaminan los esfuerzos, pero en ese tránsito hay un sin número de cambios estructurales relacionados a la generación, distribución y uso de la energía.

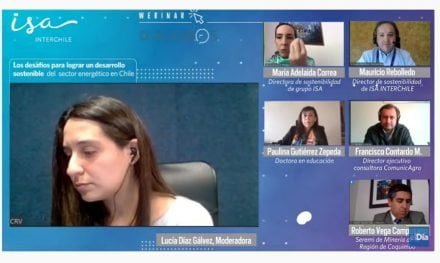

En el primer encuentro virtual del ciclo de webinars ‘Diálogos que Inspiran’ de ISA InterChile, transmitido el pasado viernes por todas las plataformas de diario El Día, un panel de expertos abordó los desafíos que se avecinan para lograr un desarrollo sostenible del sector energético en Chile y en la Región de Coquimbo. En la oportunidad participaron María Adelaida Correa, directora de sostenibilidad de grupo ISA; Mauricio Rebolledo, director de sostenibilidad de ISA InterChile; Francisco Contardo, director ejecutivo consultora ComunicAgro; Roberto Vega, seremi de Minería de la Región de Coquimbo y Paulina Gutiérrez, doctora en Educación. El segundo capítulo de esta iniciativa será emitido por las redes sociales de nuestro medio el próximo 21 de agosto, donde destacados especialistas conversarán sobre valor compartido.

SACANDO VENTAJA El director de sostenibilidad de ISA InterChile detalló que en la actualidad el país se encuentra en una posición de privilegio, puesto que las energías renovables representan entre el 25 y 26% de toda la matriz energética, básicamente de energía solar y eólica. No obstante, aclaró que la descarbonización requiere de varios factores que no pueden quedar al margen. ‘Primero necesitamos tener esa capacidad de energía limpia que permita reemplazar las centrales a carbón, segundo, infraestructura de transmisión que permita esa conexión entre los grandes centros de generación y los centros de consumo, que son ciudades o sectores industriales, agrícolas o mineros’. En esa línea, Rebolledo destacó las condiciones de la zona, ‘Coquimbo lidera la generación eólica a nivel nacional’, y agregó que el país es un ‘ejemplo a nivel mundial’ porque estos desarrollos de energías se alcanzaron sin incentivos fiscales a la inversión, ‘aquí sólo hubo una intención de aprovechar las singularidades de nuestro territorio, como el desierto de Atacama’.

Desde el enfoque agrícola, Francisco Contardo dijo que las condiciones geográficas no solo posibilitan la instalación de parques eólicos en el borde costero de la región sino que también abre la puerta a otras ideas de negocios. ‘Si pensamos en el Parque Talinay, donde se genera energía eólica, ellos arriendan esos campos agrícolas y ahí hay una posibilidad para el mundo agrícola, ellos arriendan parte de sus tierras a la centrales y quizás también podrían participar en el proyecto.

Esto es algo que no se ha explorado todavía y que podría ser muy beneficioso’, indicó. Desde de la cartera de minería, el seremi Vega contó que el principal aporte que han hecho las ERNC se refleja en las tarifas y en la baja sostenida de estas, ‘en estos años hemos tenido una baja importante en los costos de las tarifas haciendo más rentable un proyecto’. En ese sentido, recordó que el principal consumidor de energía en la macro zona norte es, justamente, el sector minero y que hay un compromiso real con el medio ambiente. ‘Siempre se ha dicho que la minería es el antagonista del medio ambiente y no es así, nosotros somos parte del desarrollo y también queremos ser parte de las soluciones.

Hay un proyecto minero de la compañía Antofagasta Minerals que funcionará en un 100% con energía renovable’, precisó. Vega agregó que según cifras del Ministerio de Minería, ‘para el año 2023 el 33% de las energías que consumirán las mineras serán renovables, esto también es una oportunidad para las empresas que vienen a invertir a Chile y que están dispuestas a generar las tecnologías para abastecer con huella más reducida’. Ante eso, María Adelaida Correa, directora de sostenibilidad de grupo ISA, recordó que la visión de la compañía es abordar los desafíos de una manera consciente con el medio ambiente, sensible con las distintas realidades sociales y comunidades donde operan. ‘Nosotros ponemos al ser humano en el centro, somos una empresa transmisora, pero también tenemos una forma de vincularnos con las fuentes generadoras, los sistemas interconectados nacionales de cada país, en cómo abordamos los nuevos negocios, almacenamiento de energía. Todas estas formas nos permiten disminuir nuestras emisiones y que los recursos se optimicen al máximo’, aseveró. Por ejemplo, habló de instrumentos que cuentan como los bonos verdes donde hay altas exigencias y las emisiones son medidas con estándares internacionales, ‘es una inspección no solo del proyecto que estamos certificando, también de nuestra compañía, la infraestructura que estamos instalando y que efectivamente traigan energías renovables’, pero además de eso, Correa especificó que se revisa el comportamiento y relación con las comunidades, el Estado y el impacto que generan en ellas.

CAMBIOS EN UNA CRISIS CLIMÁTICA Por su parte, Paulina Gutiérrez, doctora en Educación, académica de la Universidad Católica del Norte, recordó que según las últimas investigaciones, el planeta no sólo vive una crisis climática sino que está ante una emergencia climática y que debe ser una prioridad para todos, ya sea organizaciones privadas, sociales hasta para personas individuales. ‘En el 2015 Chile se unió a la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, hay 17 objetivos que nos indican cómo podemos contribuir para que nuestro país cumpla y, entre esos tenemos las comunidades verdes y el uso de energías renovables’, contó.

Gutiérrez confesó que el primer desafío es educar a la población y para eso dice que es clave la creación de instancias de diálogos, debate y difusión para abordar el nuevo paradigma que está impactando distintas actividades. ‘Lo que tenemos que hacer hoy es tratar de repensar nuestros procesos productivos para poder adaptarlos y darles valor agregado, es decir, ya no existe el concepto de desecho o basura, ese es un error de diseño y hoy debemos potenciar la economía circular, no la lineal’, enfatizó.

La docente contó que la casa de estudios está trabajando en un proyecto de economía circular que se está incorporando a las mallas curriculares de los estudiantes, además, destacó el reconocido programa ‘Científicos de la Basura’. ‘Son niños pequeños que están haciendo ciencia y se están dando cuenta de todo el desecho que hay en nuestras playas y ahí estamos trabajando con nuevas generaciones, educando sobre los cambios de hábitos. Ahora el principal desafío es contar con ciudadanos más responsables en cuanto a su consumo’, agregó.

También destacó el avance de algunas normativas como la eliminación de las bombillas y la ley Chao Bolsas, ‘estas leyes nos están potenciando a cambiar nuestros hábitos, son políticas que ayudan’. Del mismo modo, Mauricio Rebolledo se sumó a las palabras de Gutiérrez, ya que para él, el principal desafío es cultural, desde el ciudadano a pie a profesionales y empresas, ‘esperemos que las leyes y los incentivos estén o vamos a llegar tarde’. En segundo lugar, posiciona ese ‘entender’ del rol de la transmisión de energía renovable y lo que significa para el país. ‘La sostenibilidad se está jugando en una cancha que corre aceleradamente y un ejemplo de esto es lo que hizo ISA al ponerla en el centro del negocio, propusimos transformar la Línea Cardones-Polpaico usando la misma infraestructura sin recurrir a una nueva superficie y solo cambiando la tecnología de nuestras subestaciones eléctricas y la transmisión para así aumentar esa capacidad al doble’, añadió.

La idea la reforzó Correa al decir que es esencial comprender los procesos que se vienen y la importancia de la creación de confianza, diálogo y retroalimentación. ‘Lo primero es empezar con el diálogo, el entendimiento del otro, de sus expectativas y necesidades’. ‘Luego, lo que viene es la construcción colaborativa de las soluciones del ejercicio, de los proyectos que llevamos a las comunidades, estos tienen que ser participativos, de acuerdo a su mirada de territorio, sus tiempos y dinámicas’, relató.

ENERGÍA RENOVABLE Y SEQUÍA La baja tarifa de energías renovables podría dar impulso a otros proyectos que irían en directo beneficio de otras necesidades, por ejemplo, en la región se podría trabajar en la desalinización para las comunidades costeras. La idea la manifestó Francisco Contardo, quien aseguró que podría ser una solución rentable para el sector secano y también para los sistemas de Agua Potable Rural (APR). ‘En los APR existe mucha desigualdad, la gente de ciudad no se imagina vivir sin agua, mientras que la gente de campo en pleno siglo XXI no tiene agua potable o tienen a ciertas horas porque los sistemas no funcionan bien en todas partes.

Si bajan los valores de energía, un agricultor podría tener una pequeña planta de procesamiento de su agua de riego’, detalló. El seremi Vega, reforzó esta postura, pero desde su rubro y contó que la apuesta de las mineras es hacer inversiones que aporten a las necesidades de la población donde se emplazan. Por último, la docente de la UCN dijo que la clave para las organizaciones, en cuanto al cambio cultural que conlleva la descarbonizacion y la implementación de energías renovables, es observar desde una mirada de triple impacto; económico, social y medio ambiental.

Fuente: El Día de Coquimbo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_spacer size=”lg:30″][/vc_column][/vc_row]